Geografía 2º de bachillerato (1): La diversidad natural española

En el texto de Estrabón que puedes descargar en el enlace inferior, podemos encontrar la primera referencia a la península Ibérica como un territorio individualizado en el extremo occidental de Europa, así como a los nombres que recibió, uno de los cuales acabó dando lugar al actual de España. Ya entonces, el geógrafo griego destacaba algunos de los rasgos por los cuales sigue siendo reconocible nuestro país, con mayor o menor acierto.

Introducción

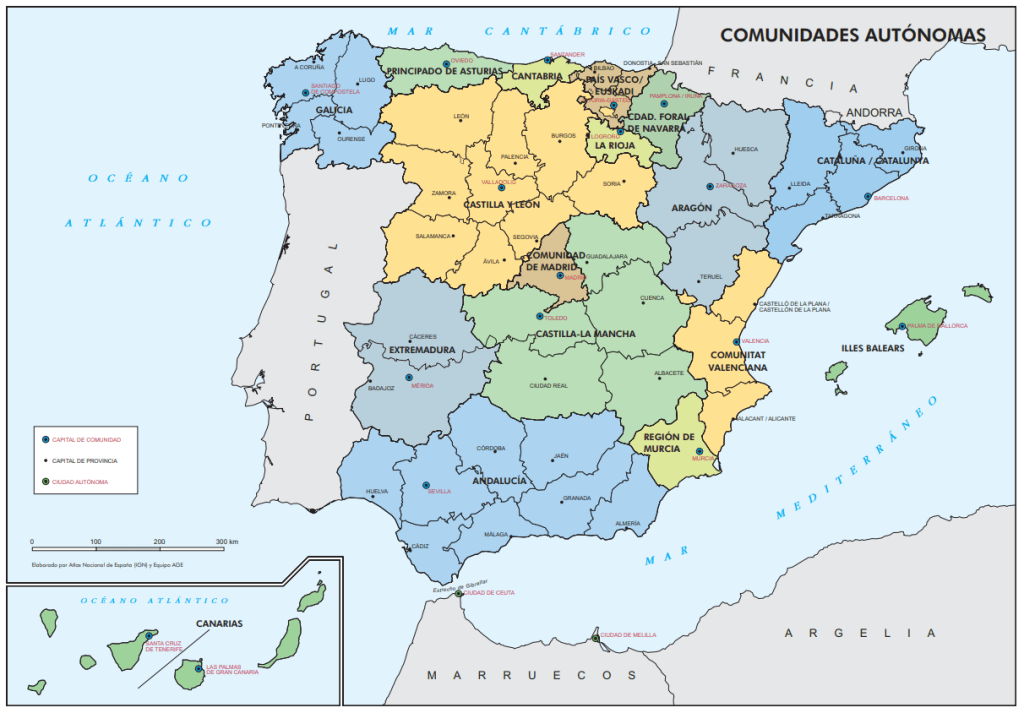

Desde los tiempos de Estrabón, en que por primera vez nuestra península es considerada una unidad territorial y política (aun dividida en distintas provincias, todos sus habitantes recibían el nombre de «hispanos») hasta nuestra época, España ha recorrido un largo camino. Al mismo tiempo que se iba forjando la idea de unidad política, plasmada en el actual estado español, se ha ido manteniendo una diversidad interna de tipo cultural que, unida a la social y política, se manifiesta en las corrientes descentralizadoras y autonomistas, que en su día se consensuaron en la fórmula del Estado de las Autonomías.

La organización del territorio ha adoptado diversas formas y demarcaciones a lo largo de la historia. El objetivo siempre es el mismo: facilitar las tareas de control de los recursos naturales y la población por parte de un determinado poder o estado, para proceder a una explotación económica del territorio y la extracción de su riqueza.

Así, durante el Imperio Romano, Hispania es dividida en provincias y se fundan ciudades en las que alojar gobernantes, tropas y administración. A partir de finales del siglo V, los visigodos, tras ser expulsados de la Galia por los francos, crean la primera entidad política independiente en la península. A comienzos del siglo VIII (711), el reino visigodo es absorbido por el Islam, que se encuentra en plena expansión por el norte de África.

Durante el resto de la Edad Media, diversos territorios y centros de poder van surgiendo, evolucionando y desapareciendo en la península ibérica en el proceso conocido como «Reconquista«. Las fronteras son cambiantes, los reinos musulmanes y cristianos se disputan un territorio que organizan en coras unos (musulmanes) y en condados y municipios otros (cristianos). Desde el reinado de los Reyes Católicos y durante los siglo XVI y XVII, bajo la monarquía de los Austrias, se mantiene una compleja organización territorial, caracterizada por una gran diversidad de estructuras político-administrativas heredadas de la Edad Media.

En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones y los Decretos de Nueva Planta, se impone un estado centralista basado en el modelo francés.

Se inicia así un proceso de uniformización política que divide el territorio en capitanías (más tarde provincias) que llegará a nuestros días bajo la forma del estado nacional que irá forjándose a lo largo del siglo XIX, y se consolidará en el XX. La organización en provincias data de 1833 (Javier de Burgos), mientras que su vigente agrupación en Comunidades Autónomas, aún con antecedentes en la I y II República, se remite a la Constitución de 1978, que define a España como un estado autonómico. Haz clic sobre el mapa y podrás ampliar la información sobre la organización política y administrativa de España.

Una división administrativa que, en buena medida, es reflejo de la diversidad natural y humana del territorio. A continuación, dentro de este primer bloque de contenidos, analizaremos los distintos elementos que constituyen el medio natural español, es decir, el relieve y el clima, por un lado, y aquellos que, muy influidos por los anteriores, más interfieren con las actividades humanas: las aguas continentales (especialmente los ríos), los suelos y la vegetación. Lo vamos a hacer entendiendo siempre que el medio natural es un conjunto de elementos del mundo físico que se encuentran íntimamente relacionados, de tal manera que todos interactúan entre sí y cualquier cambio en uno de ellos genera cambios en los demás. Así, a la hora de determinar las características de los ríos, los suelos y la vegetación en España, hay que tener en cuenta una serie de factores que derivan fundamentalmente del clima y del relieve, a lo que se añade la acción humana, único factor no natural, que influye, en ocasiones decisivamente, sobre todos ellos.

1. Relieve y diversidad geomorfológica española

Comenzamos el bloque de contenidos dedicados al estudio de los medios naturales de nuestro país por el relieve. Refiriéndonos al conjunto de la Península Ibérica, éste cuenta con tres rasgos fundamentales: su carácter macizo, la elevada altitud media y la disposición periférica de las principales unidades montañosas. Dichos rasgos, en buena medida, se deben a la presencia, en el interior peninsular, de un amplio sector de tierras elevadas, predominantemente llanas, que conocemos como la Meseta.

Si la Meseta, junto al sector noroeste de la península, se originaron a partir de un antiguo macizo herciniano conocido como Macizo Hespérico, el resto de unidades que conforman el actual territorio peninsular, tanto los rebordes montañosos que flanquean la Meseta por el norte, el este y el sur, como las unidades exteriores (cordilleras y depresiones), son el resultado de los movimientos orogénicos alpinos.

1.1. Evolución y rasgos geomorfológicos de la península

Cuando hablamos del relieve, es preciso recordar que lo que vemos es, a escala temporal geológica, una imagen momentánea, un episodio en una larga y compleja evolución que tiene como escenario la litosfera. Sobre ella establecemos y diferenciamos lo que llamamos unidades del relieve, o áreas de la superficie caracterizadas por rasgos morfológicos similares que suelen tener un mismo origen y evolución. Su estudio se realiza teniendo en cuenta dos puntos de vista diferentes, uno más general (unidades morfoestructurales) y otro más concreto (unidades de relieve).

- Las Unidades Morfoestructrales (o morfoestructuras) son grandes conjuntos estructurales de la superficie terrestre que comparten un mismo origen (tectónico o erosivo/sedimentario), unos mismos materiales (silíceos, calizos o arcillosos) y unas formas y disposición interna del relieve características. Existen, a su vez, cuatro morfoestructuras básicas:

1) Zócalos: son áreas llanas o suavemente onduladas, resultado del arrasamiento de antiguos relieves hercinianos. En superficie muestran, pues, materiales antiguos o el granito del que se compone la corteza continental.

2) Macizos Antiguos: son montañas de formas suaves y redondeadas, producto de la fractura y el levantamiento de bloques del zócalo durante la orogénesis alpina. Se componen de los mismos materiales que el zócalo, es decir, granito y otras rocas de edad paleozoica.

3) Cordilleras de Plegamiento: son grandes elevaciones montañosas con formas muy abruptas, surgidas durante la orogénesis alpina por el levantamiento y plegamiento de materiales sedimentarios depositados durante la era secundaria en grandes fosas marinas o en los rebordes continentales.

4) Cuencas Sedimentarias o Depresiones: son zonas hundidas cubiertas de sedimentos (y que, por lo tanto, muestran relieves horizontales o suavemente inclinados) formadas durante la era terciaria, bien como resultado del hundimiento de bloques del zócalo continental o como fosas prealpinas que flanquean a las cordilleras alpinas. - Las Unidades de relieve propiamente dichas, serían áreas de la superficie terrestre bien individualizadas, con unas formas de relieve características (llanas o montañosas), presentes en toda su extensión, que reciben un nombre propio (Sistema Central, Depresión del Ebro, etc,) Sus rasgos definitorios serían principalmente morfológicos, por lo que en ocasiones no comparten ni el mismo origen ni similares materiales. Se trataría, simplemente, de un mayor nivel de concreción que las anteriores y son el objeto de estudio final de la geografía física.

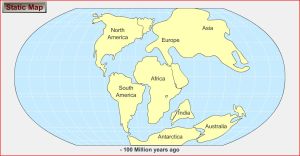

Podríamos considerar a las primeras como las plataformas sobre las que se labran o esculpen las segundas, a lo largo de dicha evolución geológica que, en el caso de la Península Ibérica, se extiende desde el Precámbrico, en el que emergen las primeras bandas de tierra en el lugar que un día acabaría siendo la península, hasta el cuaternario, en el que la erosión glaciar y fluvial da los últimos retoques a las unidades de relieve surgidas tras la orogénesis alpina. Entre ambas épocas, a lo largo de los últimos 600 millones de años, se fue conformando el relieve peninsular en tres fases bien definidas:

- La Era Primaria o Paleozoico, es testigo de la orogénesis Herciniana, la cual originó cordilleras que, antes de acabar dicha era, habían sido arrasadas y convertidas en zócalos o macizos, como el Macizo Hespérico.

- La Era Secundaria o Mesozoico, es un período de estabilidad tectónica, por lo que continúa la erosión de los relieves hercinianos y la sedimentación de sus restos en áreas hundidas del interior de los macizos, en los rebordes continentales y, sobre todo, en las profundas fosas marinas Bética y Pirenaica, en las que se acumularon miles de metros de sedimentos.

- La Era Terciaria va a asistir al desarrollo de la orogénesis alpina, que conformará las grandes líneas estructurales del relieve peninsular al elevarse las grandes cordilleras alpinas (Bética y Pirenaica) y formarse las depresiones prealpinas del Ebro y el Guadalquivir, al tiempo que el antiguo Macizo Hespérico (a partir de ahora será ya «la meseta») basculaba hacia el Atlántico, dirigiendo hacia este océano la red fluvial peninsular, se fracturaba interiormente provocando zonas hundidas que daban lugar a las cuencas sedimentarias del Duero, Tajo y Guadiana, y se formaban los rebordes montañosos del norte (Cordillera Cantábrica), este (Sistema Ibérico) y sur (Sierra Morena) de la Meseta.

En la siguiente animación, a la que se accede pinchando en la imagen, se puede observar la evolución anterior en el conjunto del planeta:

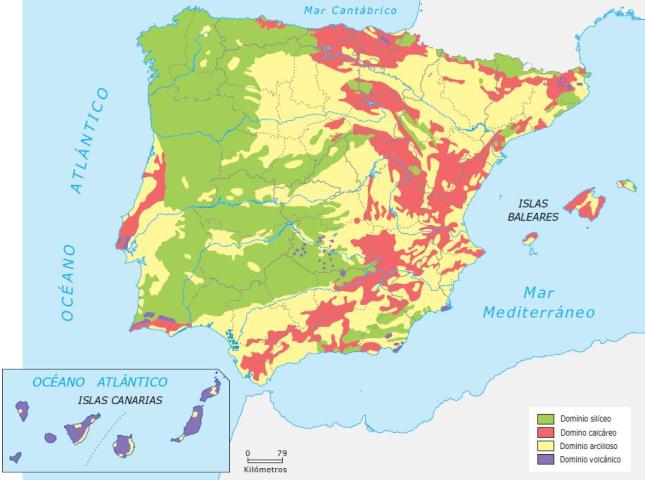

Esta evolución geológica dio lugar en la península a tres grandes áreas o dominios litológicos (zonas definidas por el tipo de roca dominante en superficie) que se muestran en el mapa de abajo.

- El área silícea: muestra en superficie las rocas más antiguas, de edad paleozoica, como el granito, el gneis, la cuarcita o la pizarra, en las que el componente principal es el sílice. Las características físicoquímicas de estas rocas, especialmente del granito, y las condiciones climáticas de cada zona, originan un tipo de relieve propio llamado relieve granítico cuya forma más característica la constituyen los llamados berrocales, o amontonamientos de bloques redondeados (bolas) que ocupan grandes áreas.

- El área caliza: Se compone de rocas formadas en la era secundaria que se pliegan por la orogénesis alpina en el terciario. Una de las propiedades de la roca caliza, el hecho de ser porosa y soluble en agua, origina un tipo de modelado característico, llamado relieve cárstico, que da lugar a formas como los lapiaces, las dolinas y las simas, entre otras.

- El área arcillosa: Se compone de rocas sedimentarias de las eras terciaria y cuaternaria, generalmente blandas, como la arcilla, las margas, los yesos, etc. Dan lugar a llanuras suavemente onduladas (campiñas), por las que discurren los ríos y que separan estructuras horizontales más elevadas (páramos). En zonas donde ha desaparecido la cubierta vegetal y alternan largos períodos secos y calurosos con otros de lluvias torrenciales, se forman cárcavas y barrancos, dando lugar a un paisaje de «badlands«

No obstante lo dicho hasta aquí acerca de las áreas litológicas de la península, lo cierto es que en cada una de ellas existen rocas de distinto origen y resistencia que dan lugar a un relieve causado por erosión diferencial de estratos alternativamente duros y blandos. Pueden darse tres situaciones:

- Cuando los estratos están dispuestos hrizontalmente sucede lo dicho antes para el área arcillosa, es decir, que ello da lugar a un paisaje de páramos y campiñas en el que, además, encontramos mesas, cerros testigo y antecerros.

- Cuando están los estratos suavemente inclinados se forma un relieve de cuestas en el que alternan dorsos y frentes de la cuestas labradas en los estratos duros y valles longitudinales en los estratos blandos.

- Cuando los estratos están plegados puede suceder que se trate de los materiales paleozoicos de antiguos relieves hercinianos rejuvenecidos, en cuyo caso se origina un relieve apalachense formado por crestas de cuarcita que alternan con valles en pizarras; o pueden formarse también en cordilleras jóvenes (relieve jurásico), alternando entonces pliegues convexos (anticlinales) y cóncavos (sinclinales), aunque la erosión y la evolución posterior puede originar estructuras mucho más complejas.

Con el fin de entender la enorme complejidad litológica de la Península, que va más allá del mapa simplificado que arriba aparece, podéis ampliar y echar un vistazo al mapa siguiente, que es el mapa geológico de España.

1.2. Los grandes conjuntos morfoestructurales y unidades del relieve español.

Los distintos elementos hasta aquí enumerados, es decir, los tipos de unidades morfoestructurales, la edad geológica, los materiales litológicos, el tipo de modelado y formas de relieve, se relacionan y confieren unidad morfológica a áreas bien definidas llamadas unidades de relieve. Éstas, a su vez, se integran en grandes conjuntos estructurales que comparten un mismo origen o formación. En la siguiente presentación se analiza, para todo el territorio peninsular y las Baleares, cada uno de estos conjuntos morfoestructurales a partir de las diferentes unidades de relieve que los componen

Para el estudio de los grandes conjuntos morfoestructurales y las unidades del relieve peninsular, además de los contenidos correspondientes del libro de texto y el resumen visual de la presentación anterior, podéis ampliar conocimientos a partir de la entrada correspondiente de la Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_de_Espa%C3%B1a

2. Los climas españoles

Si hablábamos de la diversidad geomorfológica, igualmente podemos concluir que uno de los rasgos más característicos del medio natural español es su variedad climática. Es ciertamente singular que en un territorio relativamente pequeño como es España, podamos encontrar hasta cuatro climas bien diferenciados y con la suficiente significación geográfica. Para entenderlo, conviene explicar en primer lugar, cuáles son los factores que determinan tal variedad climática y de qué manera influyen sobre los distintos elementos del clima.

2.1. El tiempo atmosférico y el clima: elementos y factores.

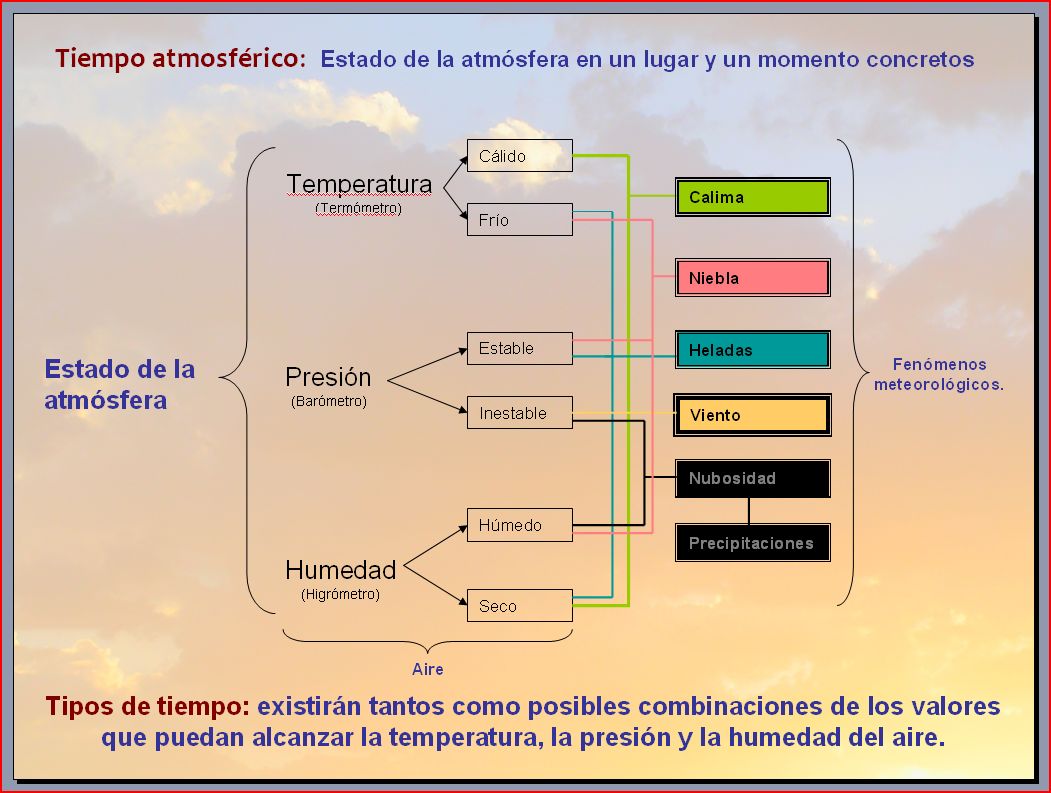

Si entendemos por tiempo atmosférico el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinados, el clima de ese lugar sería la sucesión normal o habitual de distintos tipos de tiempo atmosférico a lo largo del año, es decir, el estado medio de la atmósfera en ese lugar en cada época del año.

¿Y qué entendemos por «estado de la atmósfera»? Pues no sería otra cosa que una combinación de los valores alcanzados, en un determinado lugar y de forma simultánea, por los llamados elementos del clima: la presión, la temperatura y la humedad del aire. Cuando dichos elementos alcanzan determinados valores, por sí solos o combinados unos con otros, pueden originar distintos fenómenos meteorológicos que completan el conjunto de elementos que definen el estado de la atmósfera y, por lo tanto, el «tiempo que hace»

Como se dice al final del cuadro, existen muchos tipos de tiempo y para clasificarlos y/o nombrarlos, se suele utilizar el fenómeno meteorológico que se produce (lluvioso, ventoso, etc.) o la característica o el valor del aire más llamativo (frío, seco, estable, etc.)

Durante el año, determinados tipos de tiempo son más habituales (o «normales») en unas estaciones que en otras, según cuáles sean los factores que actúan para que ello sea así. Estos factores cabe reunirlos en dos grandes grupos:

- Los factores geográficos son aquellas condiciones, distintas de las atmosféricas, que influyen de forma permanente en los valores que los elementos del clima puedan alcanzar en el aire sobre la superficie. Así, la latitud influye en la temperatura y en la distribución de las presiones en superficie a lo largo del año; la altitud influye en la temperatura y en la presión, que disminuyen a medida que ascendemos; la situación y la disposición y orientación del relieve determinan cuáles serán los vientos dominantes, las masas de aire que puedan afectar a un territorio y, por consiguiente, la humedad o aridez del mismo. Por último, la lejanía o proximidad al mar (continentalidad) influyen sobre la amplitud térmica, es decir sobre la diferencia de temperaturas entre el mes más cálido y el mes más frío.

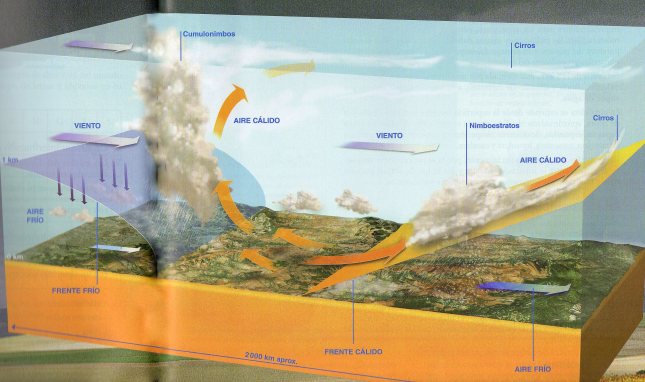

- Los factores termodinámicos son aquellos que se basan en la circulación y los movimientos del aire en la atmósfera, la cual tiene lugar a dos niveles: en altura (en el límite superior de la troposfera), donde discurre a gran velocidad la corriente en chorro o Jet Stream; y en superficie, donde se localizan los Centros de Acción (áreas de la superficie con Altas o de Bajas presiones), las masas de aire (porciones de la atmósfera con valores térmicos e higrométicos comunes) y los frentes (bandas de separación de masas de aire distintas).

En última instancia, son estos últimos, los factores termodinámicos, los que determinan la frecuencia con la que los distintos tipos de tiempo aparecen en ciertas épocas del año y, por lo tanto, la sucesión normal de los mismos, que es la base del concepto de clima.

En la siguiente imagen podemos ver un esquema del desplazamiento de un frente que, además, nos permitirá entenderlo como el desplazamiento de la banda de contacto entre dos masas de aire distintas (cálida y fría), todo ello, a su vez, impulsado por corrientes de aire que circulan entre centros de acción de altas y bajas presiones.

2.2. La dinámica atmosférica y los «mapas del tiempo».

Una vez comprendidos los elementos del clima y los factores que determinan sus valores medios y sus variaciones a lo largo del año sobre un territorio, habremos de explicar, aunque sea de forma sucinta, el funcionamiento del sistema de la llamada Circulación General Atmosférica. En el esquema inferior se presentan las corrientes y elementos básicos del movimiento del aire en la troposfera dentro del Hemisferio Norte, en el que encontramos algunos que son claves para entender los climas de la península, como el frente polar, las masas de aire cálido procedente del trópico y las de aire frío de origen polar, y el anticiclón subtropical (H) sobre los 30º de latitud, todos ellos de la circulación en superficie. Además, en altura, en el límite de la tropopausa, encontramos el Chorro Polar (Jet Stream o corriente en chorro)

En primer lugar, hay que señalar que toda la energía necesaria para poner en marcha todo este mecanismo, proviene del sol. La radiación solar incide sobre la superficie terrestre de forma desigual, dado el movimiento de rotación del planeta en torno a un eje inclinado 23,5º respecto al plano de la eclíptica (el que describe la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del sol). Ello hace que la superficie absorba energía (es decir, se caliente) en grado muy diverso.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la temperatura del aire en la troposfera no depende de la absorción directa de radiación solar, para la cual es prácticamente transparente, sino de la que recibe desde la superficie terrestre que, previamente calentada por aquélla, ahora emite radiación de onda larga, más débil, que sí puede ser absorbida por el aire. Esa es la razón por la cual la temperatura del aire desciende con la altitud,a razón de 0’6ºC por cada 100 m. que nos alejamos del «suelo», o del nivel del mar.

En tercer lugar, es importante señalar que no se calienta de la misma manera la superficie continental que la oceánica, dado que en esta última, la radiación solar puede penetrar hasta una mayor profundidad y, por lo tanto, tarda más tiempo en coger temperatura; mientras que, como ya hemos visto anteriormente, la superficie continental es opaca a dicha radiación, y se calienta con relativa rapidez. Cuando la radiación desaparece, llega con mayor inclinación o durante menos tiempo, sucede lo contrario, es decir, pierde calor (se enfría) rápidamente la superficie del continente y, por lo tanto, el aire en contacto con ella, mientras que la temperatura se mantiene durante más tiempo sobre el océano. La continentalidad sería la característica climática determinada por la cercanía o lejanía al mar y su influencia sobre la temperaturas.

Por último, el movimiento de rotación terrestre, hace que cualquier fluido que se desplace sobre la superficie del planeta, adquiera una desviación en el sentido de las agujas del reloj en el Hemisferio Norte (contraria en el Sur). Como el diferente calentamiento de la superficie terrestre, según la época del año y el lugar que reciba la radiación solar, generará en el aire diferencias de temperatura y, por lo tanto, de densidad y, en definitiva, de presión, el aire tenderá a moverse de unos lugares a otros, siguiendo la trayectoria antes indicada, buscando el equilibrio del sistema. Dichos desplazamientos de aire se producen entre las Altas y las Bajas presiones, que son los centros de acción que ponen el mecanismo en movimiento, y son los responsables de la circulación o dinámica atmosférica.

En este sentido, debemos comenzar por saber leer un mapa de isobaras, es decir, un mapa del tiempo. Para ello podemos empezar con sencillos modelos como los que aparecen en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, en la que, además, se puede ver una animación con la evolución prevista durante las horas y días siguientes:

Y, para entender mejor todos los componentes de un mapa de isobaras y la función que cumplen, ver este video:

Para interpretar un mapa de presiones en superficie, es decir, un mapa de isobaras, hay que seguir los siguientes pasos:

- En primer lugar hay que localizar los principales centros de acción (altas y bajas presiones) y se anota la presión de los mismos. Se distinguirá entre altas y bajas presiones absolutas (1013 mb, presión normal a nivel del mar) o relativas (en relación a las presiones de las zonas circundantes).

- A continuación, sabiendo que el aire sale desde las Altas presiones (A) siguiendo trayectorias oblicuas a las líneas isobaras y en el sentido de las agujas del reloj (anticiclónico) y se dirige a las Bajas presiones (B), donde entra en sentido contrario al de las agujas del reloj (ciclónico), determinar los flujos de viento dominantes, que se representan mediante flechitas orientadas en la dirección de éstos.

- Determinar de forma aproximada la velocidad del viento a partir de las diferencias de presión en una zona. Dicho de otra manera, la velocidad será mayor cuando las líneas isobaras estén más juntas y menor cuanto más separadas estén.

- En función de la dirección de los flujos de viento que se pueden observar, establecer los movimientos y la dirección de las masas de aire principales, identificando sus características.

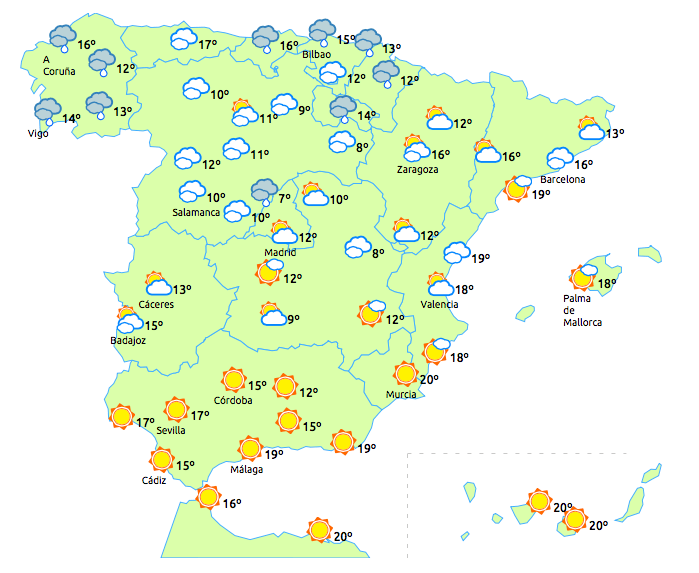

Una vez interpretado el mapa de isobaras, centraremos nuestra atención en el territorio del que nos interese conocer el tiempo atmosférico y trataremos de determinarlo a partir de los centros de acción, los flujos de viento y las masas de aire que lo van a afectar durante ese día y los siguientes. Dichos factores, llamados termodinámicos, interactúan con otros que forman parte de las características físicas del territorio (la altitud y la disposición y orientación del relieve), es decir, los mencionados factores geográficos. El resultado será la aparición de determinados fenómenos meteorológicos (precipitaciones, viento, sol, nieblas, etc.) en las distintas áreas del territorio objeto de estudio, que se cartografían mediante una serie de símbolos al uso, en el mapa del tiempo previsto para un período determinado, similar al que se muestra a continuación:

2.3. Los climas españoles.

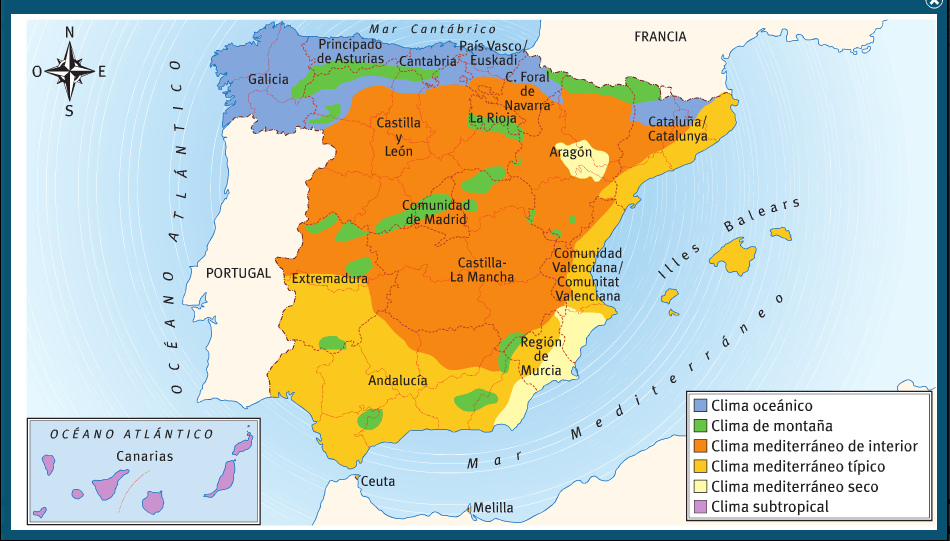

Debido a la variedad y concurrencia de los diversos factores del clima que hemos explicado en apartados anteriores, España cuenta con una gran diversidad climática. Así, en la Península, nos encontramos con tres tipos climáticos principales:

- El clima oceánico o atlántico, con ciertos matices mediterráneos en cuanto a la distribución de las lluvias.

- El clima mediterráneo, que presenta al menos tres subtipos o variedades: típico o costero, semiárido y continentalizado o de interior.

- El clima de montaña, un clima frío propio de las zonas más altas de las grandes cordilleras y, por lo tanto, con escasa representación geográfica en España.

A su vez, al coincidir en el mismo territorio tipos tan diferentes de clima, se producen variedades de transición entre unos y otros, que incrementan notablemente la diversidad climática peninsular.

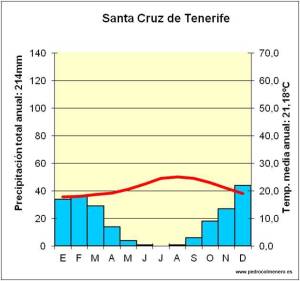

Por su parte, en las Islas Canarias, encontramos una variedad del clima subtropical propio de áreas insulares, muy influido por la presencia del mar y con una enorme variedad interna ligada a la altitud y a la orientación del relieve en relación con los flujos de viento principales.

En definitiva, los factores que explican y determinan la diversidad y distribución climática que se muestra gráficamente en el mapa, son los siguientes:

- En cuanto a los factores geográficos, cabe destacar, en primer lugar, la localización de la península en las latitudes medias templadas, que favorece la moderación térmica (excepción hecha de las cumbres montañosas), con temperaturas medias relativamente suaves en todo el territorio. A ello se une la posición de la Península en el extremo suroccidental de Europa, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, lo que permite que éstos ejerzan su influencia atemperadora en el clima. La disposición oeste-este de buena parte de los relieves montañosos de la Península facilitaría la entrada de vientos húmedos del Atlántico y acentuaría el efecto antes expuesto.

No obstante, debemos contar también con otros factores que actúan de forma muy diferente, cuando no opuesta, a los señalados anteriormente. Hay que destacar, en primer lugar, la presencia en el interior de la Península del bloque de tierras elevadas que representa la Meseta, que supone un descenso de las temperaturas medias de en torno a 4ºC. Además, dicho núcleo meseteño, se encuentra rodeado por un cinturón montañoso cercano a la costa que detiene la influencia marina en las áreas situadas entre el litoral y las cumbres, y le impide alcanzar el interior. Todo ello hace que se manifieste, en buena parte de dicho interior peninsular, un matiz de continentalidad muy importante, que es un rasgo climático esencial en dicho territorio.

- Entre los factores termodinámicos, sobre la península influyen decisivamente el Anticiclón Subtropical de las Azores, responsable de la estabilidad meteorológica en verano, y el frente polar, cuyos segmentos o frentes, tanto fríos como cálidos, influyen durante la primavera y el otoño provocando cuantiosas precipitaciones. Otro factor importante son las masas de aire, tanto las de aire frío que en invierno descienden del Atlántico Norte (provocan nevadas en el norte de la península) o desde el Noreste del continente europeo (dan lugar a un tiempo frío y estable con nieblas y fuertes heladas), como las de aire cálido y seco que dan lugar a olas de calor procedentes del norte de áfrica. Es importante también la presencia sobre nuestras latitudes, de un factor termodinámico que actúa en altura, la mencionada corriente en chorro, que influye en la distribución de los centros de acción de bajas y altas presiones sobre la superficie.

La influencia que los factores anteriores ejercen en conjunto sobre la península, según la época del año, da lugar a los diversos tipos de clima que se exponen a continuación.

2.3.1. El clima mediterráneo

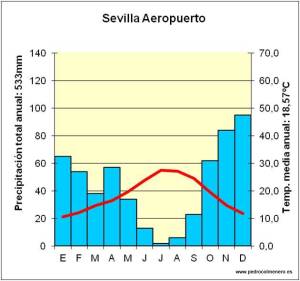

Se extiende por la mayor parte de España, las islas Baleares y Ceuta y Meilla. Se caracteriza por tener veranos calurosos e inviernos suaves. Las precipitaciones ofrecen valores muy dispares y se concentran principalmente en las dos estaciones de transición, primavera y otoño, siendo ligeramente más bajas en invierno.

No obstante, el rasgo más característico de este clima es la pronunciada sequía estival que, al coincidir con una fuerte elevación de las temperaturas, da lugar a una importante aridez durante los meses centrales del verano. La influencia del Anticiclón de las Azores, que se sitúa entonces sobre el Atlántico, en latitudes próximas a la Península, es decisiva en este sentido.

Este hecho, unido a la existencia de grandes y abundantes playas en el litoral mediterráneo y suratlántico, se convierte en uno de los factores clave del gran desarrollo alcanzado por la actividad turística, centrada en el llamado turismo de sol y playa, en España y Portugal.

Por lo que se refiere a la vegetación, es característico el llamado bosque mediterráneo, compuesto por especies de hoja perenne y coriácea. Encontramos una gran variedad de árboles, como encinas, alcornoques, pinos y, en las zonas más húmedas, robles o fresnos; también arbustos, como carrascas, jaras, tomillo, espliego, retama y romero. En las zonas más áridas crecen el palmito y el esparto, plantas que necesitan poca agua para crecer.

Dentro del clima Mediterráneo, se diferencian tres subtipos: mediterráneo típico, mediterráneo de interior y mediterráneo seco.

1) El clima mediterráneo típico o costero es propio de las regiones próximas al mar Mediterráneo, de Extremadura, del oeste de Andalucía, de las islas Baleares y de Ceuta y Melilla. Se caracteriza por temperaturas suaves en invierno y calurosas en verano y por precipitaciones escasas e irregulares y se concentran en primavera y otoño. En el caso de la costa levantina peninsular, los máximos de precipitación suelen darse en los inicios del otoño, en relación con el fenómeno conocido como “gota fría”, y suelen corresponderse con intensos aguaceros que descargan grandes cantidades de lluvia en pocas horas.

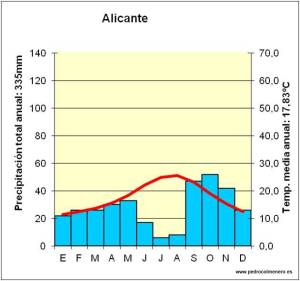

En los gráficos (climogramas) podemos apreciar la variedad en los valores totales de la precipitación que podemos encontrar en este subtipo climático entre dos estaciones meteorológicas que se encuentran aproximadamente a la misma latitud. Vemos como la cercanía al Atlántico hace que Sevilla cuente con un clima más húmedo que Alicante, mientras que, al mismo tiempo, la mayor continentalidad y la influencia del anticiclón de las Azores en verano, hace que la sequía estival sea en Sevilla más pronunciada que en Alicante. Por su parte, las lluvias torrenciales asociadas al fenómeno conocido como “gota fría”, típico de comienzos del otoño, hacen que, en Alicante, el máximo de precipitación lo encontremos en esta estación.

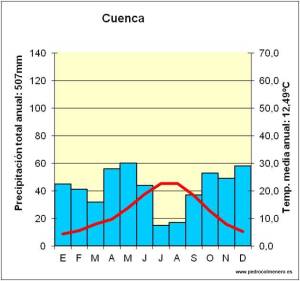

2) El clima mediterráneo de interior o con matiz continental se extiende por la Meseta, la depresión del Ebro y el noreste de Andalucía. Se caracteriza por tener temperaturas extremas, frías en invierno y calurosas en verano; las precipitaciones son escasas y más frecuentes en primavera y otoño que en otras estaciones, pudiendo presentarse en invierno en forma de nieve. En la Submeseta Norte, los veranos podrían calificarse de frescos o moderadamente cálidos, mientras en la Submeseta Sur, responderían a la calificación de calurosos dada arriba.

3) El clima mediterráneo seco o semiárido se extiende por el sureste de Andalucía y la Región de Murcia, hasta alcanzar buena parte de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas son suaves en invierno y cálidas en verano, aunque la nota dominante de este clima son las escasas precipitaciones que se registran durante todo el año.

También encontramos una variedad de este subtipo climático, con inviernos fríos, en algunas áreas del centro de la Depresión del Ebro.

2.3.2. El clima oceánico o atlántico

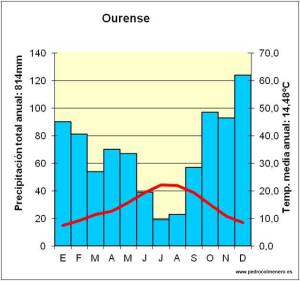

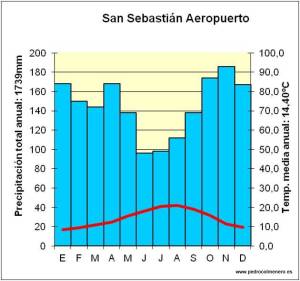

Este clima es propio de Galicia, las zonas costeras del mar Cantábrico y la media y baja montaña pirenaica. Se caracteriza por temperaturas suaves (baja amplitud térmica) y precipitaciones abundantes durante todo el año, aunque en Galicia, por la influencia del anticiclón de las Azores, éstas se reducen considerablemente en verano respecto a otras áreas con el mismo clima, como se puede observar en las imágenes.

En el caso de Ourense, además, el matiz de la continentalidad acentuaría la amplitud térmica, notablemente mayor que en San Sebastián, como puede comprobarse.

Los valores de precipitación, en general, se sitúan en torno a los 1000 mm. anuales y, como ya se ha comentado, se incrementan cuanto más al este nos desplacemos. Suelen darse en forma de lluvia fina y constante, siendo en invierno muy rara la nieve en las zonas costeras, aunque menos infrecuente a medida que nos adentramos en el interior. Algo similar ocurre con las temperaturas, que son suaves en la costa pero aumentando la amplitud térmica a medida que nos alejamos de ella.

La vegetación es abundante y frondosa. Está formada por bosques y prados. El bosque típico es el bosque atlántico, constituido por árboles de hoja caduca, como robles, castaños y hayas; abundan también matorral de helechos, brezos y tojos. Los prados son superficies amplias cubiertas de hierba que todo el año están verdes.

2.3.3. El clima de montaña

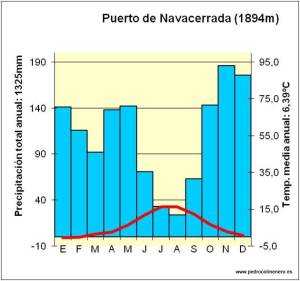

El clima de montaña se da en las zonas más altas de las sierras y de los sistemas montañosos. Las temperaturas son muy bajas en invierno y frescas en verano; las precipitaciones son muy abundantes, y en invierno son frecuentes las heladas y las nevadas.

La vegetación cambia con la altura. Se distinguen dos zonas: En las cumbres, donde las temperaturas son más bajas, solo crecen prados y algunos arbustos como el piorno; y en las zonas más bajas, crecen bosques de pinos y abetos y, más abajo, hayas y robles.

2.3.4. El clima subtropical canario

El clima subtropical es propio de las islas Canarias. Las temperaturas son suaves todo el año y las precipitaciones escasas. No obstante, podemos encontrar un variado muestrario de matices del clima Subtropical, en función de la orientación y la altitud, que van desde aquellos más secos en las islas más orientales y en las laderas de sotavento y solana, al nivel del mar y en medianías, hasta aquellos que se desarrollan en las islas más occidentales y en las laderas de barlovento y umbría, o en zonas elevadas de las islas.

La vegetación está adaptada a la humedad y la altura de las islas. Se distinguen tres zonas:

- La zona baja. Crecen plantas que soportan bien las escasas lluvias, como los cardones, las tabaibas, las palmeras y las sabinas.

- La zona media. En el norte de las islas de mayor altitud predomina la laurisilva, un bosque de laureles y tilos.

- La zona de cumbres. Crece el pino canario, la retama y la violeta del Teide.

3. La diversidad hidrográfica y biogeográfica de España

La península ibérica se encuentra en la zona intermedia de las latitudes medias, en una posición en la que recibe la influencia de dos masas de agua de características muy distintas (Atlántico y Mediterráneo). Por su parte, la variedad y disposición del relieve, así como la climática, crea espacios muy compartimentados que, junto a las grandes diferencias de altitud existentes, induce una gran diversidad en la distribución y disponibilidad de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas. La acción antrópica modifica dicho reparto y aumenta la disponibilidad hídrica gracias a las obras hidráulicas, pero también puede ejercer un efecto negativo allí donde la población se densifica y la urbanización se expande sin control.

3.1. las aguas continentales en España

Para el estudio de las aguas continentales en España nos centraremos en los ríos, ya que los lagos son escasos y de pequeñas dimensiones, mientras que los acuíferos, aún ocupando amplias áreas del subsuelo español, como se puede observar en el mapa inferior, no tienen una explotación racional, infrautilizándose las más de las veces o sobreexplotándolos sin control en otras ocasiones.

3.1.1. Los ríos españoles

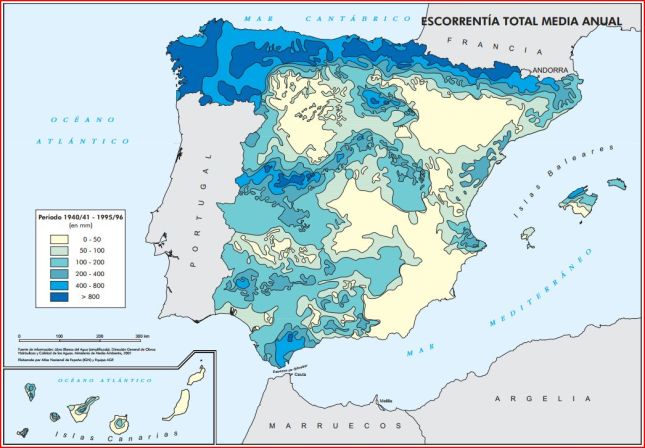

En los ríos españoles, además del relieve, que determina su recorrido, el factor más importante es el clima, especialmente las precipitaciones, de las que depende la escorrentía* que alimenta el caudal* principal de los ríos. En el mapa se muestra su distribución en España, entendida como la parte de las precipitaciones que, anualmente, discurre por la superficie de cada cuenca hidrográfica* hasta el río principal. Vemos los grandes contrastes que se producen entre el noroeste y las zonas montañosas de la Península, con una elevada escorrentía, y el Sureste y las cuencas interiores peninsulares, donde ésta se reduce a mínimos, lo que se traduce en importantes descensos de caudal en las épocas del año más secas (estiaje).

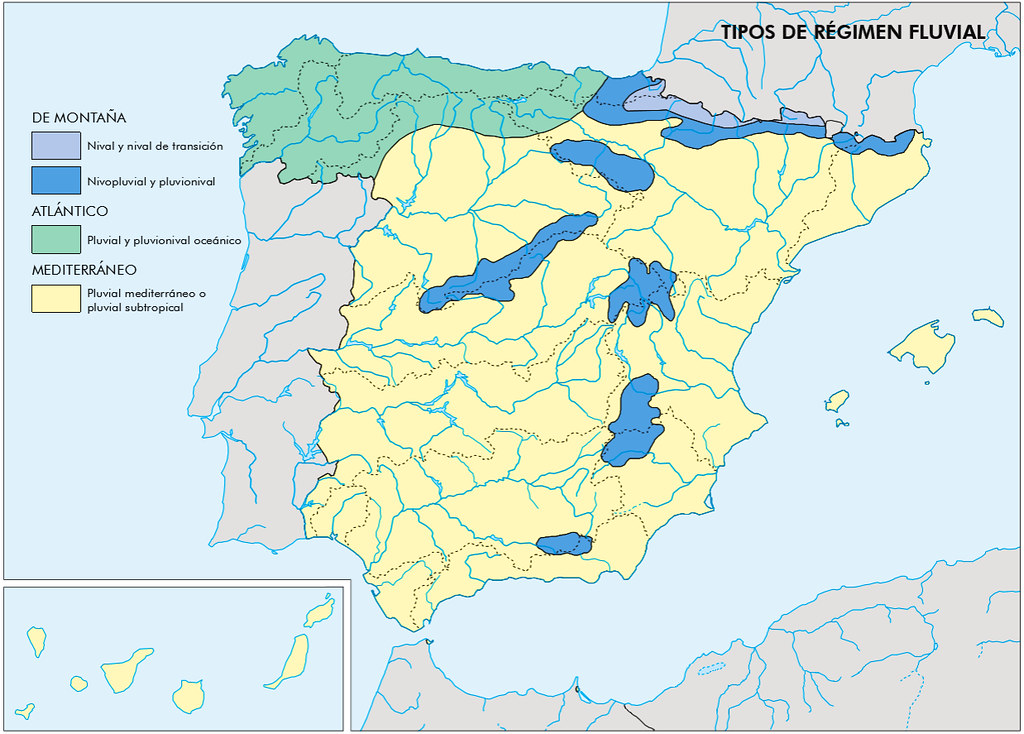

Si el caudal medio de un río está condicionado por las precipitaciones totales que durante el año se producen en su cuenca, el tipo y las variaciones estacionales que registran aquéllas, tienen su reflejo en el régimen fluvial*, uno de los criterios más importantes a la hora de caracterizar y clasificar los ríos españoles. Así, los ríos españoles se clasifican en tres tipos de régimen fluvial:

- El régimen pluvial, en el que los máximos y mínimos volúmenes de caudal de los ríos a lo largo del año, dependen directamente de las precipitaciones, por lo que en la mayor parte de España, los mínimos se darán preferentemente en verano y los máximos en primavera.

- El régimen nival, propio de zonas que se encuentran a gran altitud, por encima de los 2000 m. donde buena parte de las precipitaciones, especialmente en invieno, son en forma de nieve, quedando ésta retenida en las cumbres. Su fusión durante el final de la primavera y el comienzo del verano, da lugar a los máximos de caudal en estos ríos, mientras que las aguas bajas se dan en invierno. Sólo lo encontramos en los Pirineos.

- Regímenes mixtos son aquellos en los que el caudal depende, tanto de las precipitaciones como de la fusión de la nieve, por lo que, a su vez, existirán dos variedades: los ríos con régimen pluvio-nival, con un máximo principal en primavera, debido a las lluvias y otro secundario a comienzos del verano por el deshielo; y los de régimen nivo-pluvial, a la inversa. Son propios de áreas elevadas y estribaciones montañosas de la Península, como el área cantábrica, la Ibérica o el Sistema Central.

Vemos que la incidencia del clima es, pues, notable, en las características de los ríos españoles. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, bajo estas líneas se muestra un mapa de los distintos tipos de régimen fluvial en España, y cuatro gráficos o hidrogramas, en los que se representan los tres grandes tipos de regímenes fluviales españoles.

En la siguiente presentación, encontraréis un repertorio de hidrogramas con algunos de los regímenes fluviales más característicos del territorio español, así como los conceptos necesarios para su interpretación y comentario.

Para el estudio geográfico de los ríos, éstos se dividen en cuencas hidrográficas, o territorio cuyas aguas vierten a un mismo río principal o a sus afluentes. Éstas, a su vez, quedan encuadradas en vertientes hidrográficas, o conjunto de cuencas que vierten a un mismo mar. En España, los ríos se organizan en tres grandes vertientes: Cantábrica, Atlántica y Mediterránea. Los ríos que pertenecen a cada una de ellas tienen unas características determinadas que se relacionan con su caudal, con su régimen fluvial y con su recorrido, así como con la capacidad erosiva que poseen.

Ríos y cuencas principales en España, distribuidos por vertientes hidrográficas

- Vertiente Cantábrica: Se trata de ríos cortos, pero caudalosos y de régimen regular, con un alto poder erosivo, dado que tienen que salvar un fuerte desnivel desde la Cordillera Cantábrica en la que nacen hasta su desembocadura, donde algunos de ellos forman pequeñas rías.

- Vertiente Atlántica: Son ríos largos, que reciben numerosos afluentes, por lo que cuentan con un importante caudal, de régimen irregular, debido a la incidencia de la sequía estival propia del clima mediterráneo. Su capacidad erosiva es escasa, al no tener que salvar grandes desniveles. Donde se ven obligados a hacerlo, no obstante, forman grandes y profundos cañones.

- Vertiente Mediterránea: Es la más variada de todas, aunque, en general, y a excepción del río Ebro, cuenta con ríos de escaso recorrido y caudal, y con un régimen muy irregular. Salvan desniveles importantes, por lo que tienen gran capacidad erosiva, que afecta, además, a laderas deforestadas, especialmente durante las lluvias torrenciales de otoño. Todo ello requiere la construcción de obras hidráulicas que permitan regular y mantener el caudal de estos ríos.

Dado que todos los recursos hídricos son de dominio público, con el fin de aprovechar de forma racional los recursos fluviales, se construyen diversos tipos de infraestructuras hidráulicas cuya gestión y coordinación recae sobre organismos públicos denominados Confederaciones hidrográficas. Son grandes circunscripciones administrativas que abarcan las cuencas de los grandes ríos o agrupaciones de cuencas más pequeñas.

3.1.2. Otras aguas continentales

Como se ha dicho arriba, el resto de aguas dulces continentales no tienen el mismo grado de explotación que los ríos ni aparecen en volúmenes equivalentes. Tan sólo los acuíferos podrían representar un aprovechamiento comparable en algunas cifras al de los ríos. Los lagos y humedales son poco significativos en términos económicos y de superficie.

-

Lagos y humedales

Dentro de las aguas superficiales, los lagos y humedales en España son numerosos pero de pobres dimensiones y escaso aprovechamiento. Los lagos son masas de agua dulce sobre zonas deprimidas del continente. Se denominan lagunas cuando son de pequeño tamaño y, por lo tanto, es lo más habitual en nuestro país. Básicamente se dividen en dos grupos: los lagos endógenos, causados por los movimientos del interior terrestre, como la laguna de la Janda, sobre una falla tectónica, o los alojados en antiguos cráteres volcánicos, como los del Campo de Calatrava; y los lagos exógenos, originados por la acción de los agentes erosivos externos, como los lagos glaciares (Sanabria), los cársticos (Lagunas de Ruidera) o los eólicos (Closes del Empordà). Existen además los denominados lagos endorreicos, que se producen en zonas áridas en las que las escasas aguas de lluvia suelen concentrarse en zonas deprimidas dando lugar a lagunas estacionales y de escasa profundidad, como la laguna de Gallocanta. En ocasiones, no es difícil confundirlas con los humedales.

Estos últimos son áreas de terreno cubiertas de forma intermitente por aguas poco profundas que dan lugar a un entorno de gran biodiversidad. Pueden situarse en zonas costeras, prácticamente al nivel del mar (Albufera de Valencia o Marismas del Guadalquivir) o en el interior de la península (Tablas de daimiel, Lagunas de Villafáfila)

-

Acuíferos

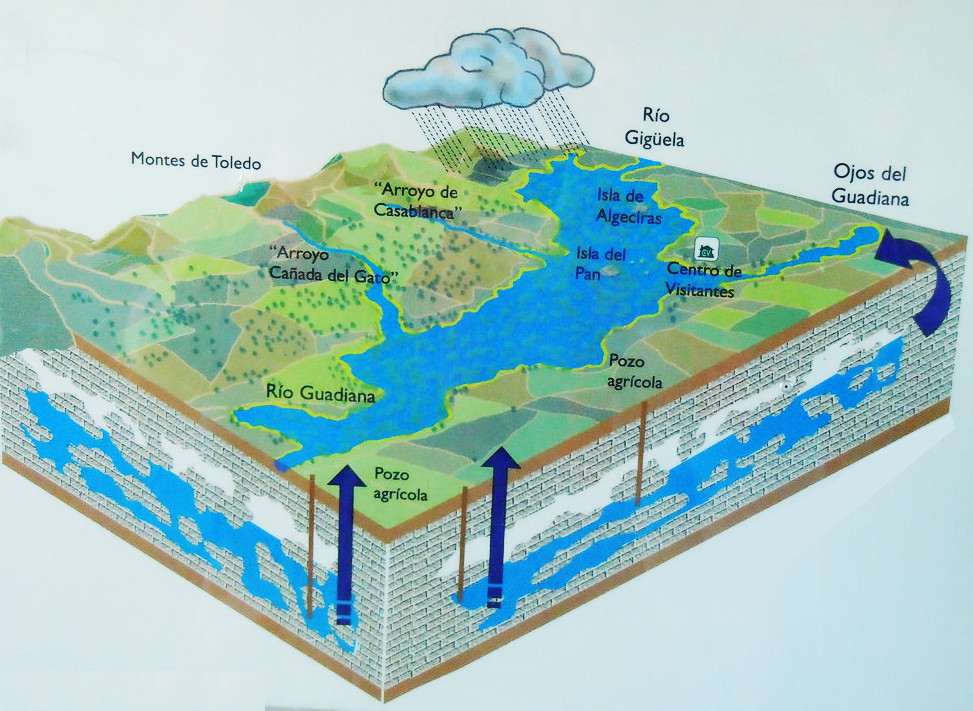

Cuentan con importantes volúmenes y pueden representar una solución a algunos de los problemas generados por la escasez hídrica en España. Sus principales problemas son, sin embargo, la sobreexplotación descontrolada de que son objeto en muchas regiones, especialmente para el regadío agrícola, y la contaminación de muchos de ellos por la frecuencia de las malas prácticas agrícolas, industriales y de saneamiento, tanto en zonas rurales como urbanas. Uno de los acuíferos más grandes y explotados de la península es el llamado acuífero 23, en Castilla-La Mancha, cuyo esquema original, sin la sobrexplotación a la que ha sido sometido, se puede ver debajo.

3.2. La diversidad biogeográfica de España

la Biogeografía es la rama de la geografía que estudia la distribución y la interacción de los seres vivos con el territorio. Nos vamos a ocupar aquí de dos elementos fundamentales del medio natural (los suelos y la vegetación o flora), dejando a la biología el estudio del tercero, la fauna.

Uno de los factores que más influyen en la vegetación y en los suelos de la península Ibérica, es la aridez a la que está sometida buena parte de ella. El siguiente mapa presenta su distribución por el territorio, que muestra bien a las claras la relación entre todos los elementos de la biogeografía y el relieve y el clima peninsulares.

3.2.1. El suelo.

Es la capa más superficial de la corteza terrestre, compuesta por elementos en los tres estados: líquidos (agua), gaseosos (CO2 y otros gases) y sólidos (materia orgánica, roca y minerales). Son estos últimos los que dan cohesión y estructura al suelo. La ciencia que lo estudia se conoce con el nombre de Edafología.

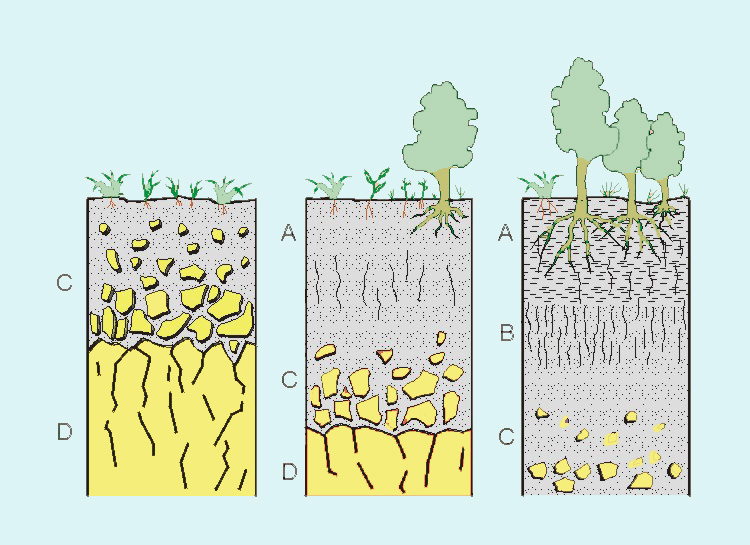

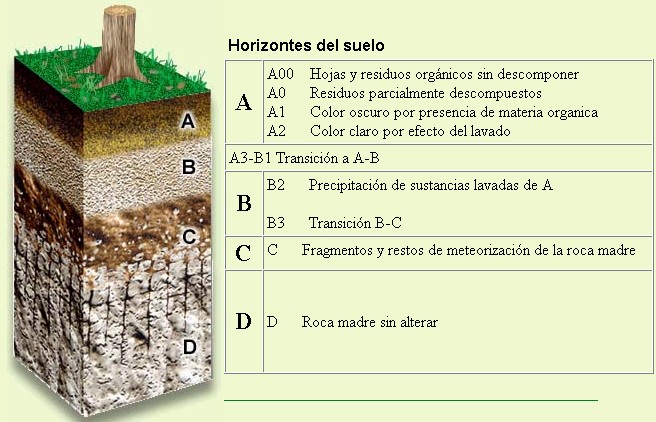

El suelo es el resultado de un proceso que recibe el nombre de edafogénesis, y que parte de la alteración y metorización del roquedo terrestre por parte de los agentes erosivos, que disgregan la roca y permiten que ésta se mezcle con materia orgánica procedente de restos de seres vivos. Finalmente, si ha habido tiempo suficiente, el suelo adquiere sus características (textura, permeabilidad, acidez, etc.) y estructura definitivas. Es lo que se llama un suelo evolucionado que, normalmente, se organiza en varias capas, llamadas horizontes, dispuestos entre el nivel superior, compuesto principalmente por materia orgánica (Horizonte A0) y la roca madre (Horizonte D).

Entre ambas capas se disponen, mezclados, los elementos orgánicos y minerales que constituyen propiamente el suelo. En su formación interviene un proceso importante, que depende de las precipitaciones y que se llama lixiviación (o lavado de materiales por el agua que se filtra desde la superficie), el cual arrastra y hace que se acumulen en el llamado horizonte B (o de lixiviación), distintas sustancias presentes en el suelo.

A los suelos antes descritos se les denomina zonales, si su formación se debe principalmente al clima, e intrazonales cuando son más decisivos otros factores como la litología, el exceso de humedad o de sal, etc. Por otro lado, si los suelos están sin evolucionar, debido a la pendiente del terreno o a su juventud, se les llama suelos azonales.

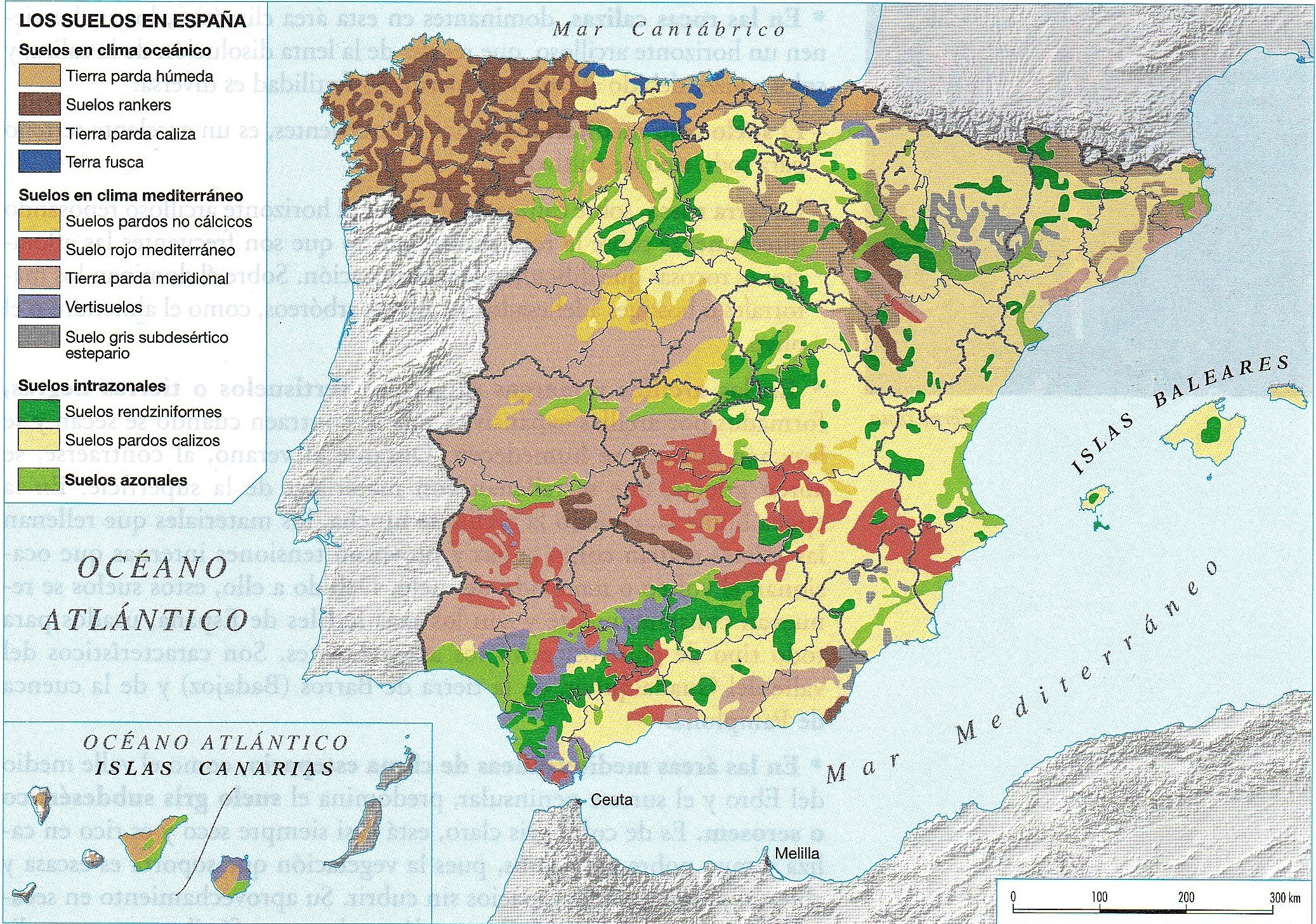

Así pues, los suelos de España se clasifican de la siguiente manera, atendiendo a su grado de evolución, al clima y a la litología:

- Suelos zonales de clima oceánico: suelen ser ricos en materia orgánica y ácidos por la intensa lixiviación a que están sometidos. Sobre roquedo silíceo destacan la tierra parda húmeda (en áreas llanas) y el ránker (en pendientes y zonas altas). Sobre roquedo calizo, la tierra parda caliza (fértil) y la «terra fusca» (pobre).

- Suelos zonales de clima mediterráneo: muy alterados por la erosión, en terrenos silíceos destaca la tierra parda meridional (bastante pobre); en terrenos calcáreos, el suelo rojo mediterráneo (muy fértil) y la «terra rossa» (más pobre); sobre arcillas y margas aparecen los vertisuelos o tierras negras, los suelos más fértiles de España, y en áreas esteparias, el suelo gris subdesértico (serosem).

- Suelos intrazonales: en España, los más habituales son los pardo-calizos y las rendzinas, de fertilidad media, que aumenta con el riego. Otros más raros son los aluviales, los arenosos, salinos, etc.

- Suelos azonales: no tienen un perfil bien definido y son muy variados.

En el mapa siguiente se muestra la distribución de dichos suelos por España

3.2.2. La Vegetación

Es el conjunto de especies vegetales de un territorio y está integrada por formaciones vegetales* de tres tipos: bosque (cuando predominan los árboles), matorral (predominio de arbustos) y prado (predominio de la vegetación herbácea). Cada una de ellas, a su vez, está compuesta por una o varias especies vegetales y el que aparezcan unas u otras depende de tres factores determinantes, que son el relieve, el tipo de clima y el tipo de suelo. También, y cada vez más, la intervención humana es decisiva para entender la vegetación actual en países como España.

A la vegetación propia de un lugar, que se encuentra en equilibrio con el clima, el suelo y algunos aspectos del relieve, como la orientación o la altitud, se le denomina vegetación clímax o potencial. Cuando ésta se ha degradado o ha sido sustituida de forma artificial por otra distinta, hablamos de vegetación secundaria.

En España, los paisajes vegetales* vienen determinados principalmente por el clima, por la presencia permanente de agua o por el relieve montañoso. Los clasificaremos, pues, de la siguiente forma:

- Paisaje vegetal de clima oceánico: en él aparece el bosque caducifolio de hayas y robles como principal formación vegetal. A mayor altitud o en zonas donde se ha degradado el bosque, aparece la landa, una vegetación densa de matorral. Por último, en zonas altas o de fuertes pendientes, aparece el prado, aunque hoy se extiende por gran parte del territorio como pasto para la ganadería.

- Paisaje vegetal mediterráneo: se compone de bosque perennifolio de encina o alcornoque, dos tipos de formaciones de matorral como son la maquia (vegetación densa y alta de arbustos, generalmente sobre suelos silíceos) y la garriga (más clara y de poca altura, propia de terrenos calcáreos) y un tercer tipo de formación vegetal mixta arbustiva y herbácea, propia de zonas áridas y de suelos pobres, que es la estepa.

- Paisaje de ribera: en él predomina el llamado bosque de ribera, formado por especies arbóreas (chopos, fresnos, alisos, etc.) y arbustivas que requieren humedad permanente, por lo que se disponen flanqueando los ríos, como bosques-galería. Se trata de un paisaje que no depende del clima y es, por tanto, ubícuo.

- Paisaje vegetal de montaña: su principal característica es que las formaciones vegetales, muy variadas, se disponen en pisos en función de la altitud y la orientación. En cada nivel altitudinal y en función de la orientación de la ladera en que se encuentre, crecerán aquellas especies que mejor se adapten a las condiciones de temperatura, insolación y humedad que se vayan dando entre el piso basal y la cima de la montaña. Para analizar mejor este paisaje, se utilizan las llamadas cliseries o gráficos en los que se representa dicho escalonamiento de vegetación.